Monte Bianco, Pilone Centrale del Frêney, 29 agosto del 1961. E’ passato un mese e mezzo dal calvario di Walter Bonatti e compagni, quando Don Whillans risale quella fatidica prima lunghezza sulla Chandelle. Poi traversa a destra, gira uno spigolo e trova la soluzione del problema: un diedro-camino strapiombante, sbarrato da un tetto.

Don tenta di passare in libera, ma vola, e tocca a Chris Bonington provare. “Facciamo vedere ai froggies un po’ di tecnica del Galles” mormora. E’ una serie di chockstones, di sassi incastrati, ai quali Bonington aggancia dei cordini e poi le staffe, a fornire la soluzione del problema. L’ultimo strapiombo ha “appigli microscopici, in un’esposizione da terrore”, ma Chris lo passa in libera, di slancio.

Più in alto il granito del Pilone si appoggia. E la mattina successiva, sulla vetta del Bianco, il cronista del Dauphiné Liberé, in attesa di René Desmaison e compagni, dovrà stappare la sua bottiglia di champagne per Bonington e Whillans, Jan Djuglosz e Ian Clough, primi salitori dell’“ultimo problema” del massiccio più alto d’Europa.

Così, tra i ricordi di tragedia e scampoli di farsa, si consuma la vicenda del Pilone Centrale. Ma l’alpinismo degli anni Sessanta è così. Grazie a quella ascensione, cent’anni dopo Whymper e settanta dopo Mummery, gli alpinisti dei paesi alpini si accorgono di nuovo degli inglesi.

“Di colpo”, scriverà Eric Shipton, “una nuova generazione di alpinisti britannici rompe un isolamento di decenni. Porta i progressi dell’arrampicata inglese sul palcoscenico alpino, con notevoli exploit. A volte, lascia allibiti gli stessi alpinisti del continente”. Queste parole, non a caso, sono nella prefazione di I Chose to Climb, l’autobiografia, terribilmente ben scritta, del nome più noto tra i protagonisti del “ritorno” dei britannici alle Alpi.

In quegli anni Don Whillans e Hamish MacInnes, Tom Patey e Ian Clough compiono imprese eccezionali sui Dru, sulle Aiguilles de Chamonix, sull’Eiger. Ma provate a chiedere all’uomo della strada, in Gran Bretagna, chi sia l’alpinista più forte al suo paese. “Obviously Chris Bonington, sir”.

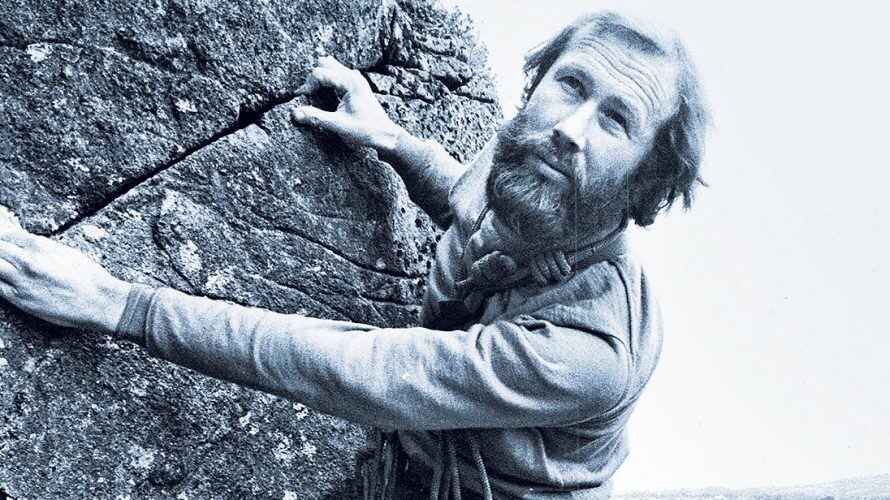

Carlisle, inizio dell’estate del 1983. Un velo di pioggia sottile nasconde le colline del Lake District. E il tassista non ha dubbi di sorta. “Giornalista? Vieni dall’Italia? Allora vai da Bonington, sicuro. La strada? Ma certo che la conosco!”. E così, mentre la vecchia Austin zigzaga tra verdissime colline e la pioggia si dirada lentamente, si fa strada un po’ di soggezione.

In fondo, Pete Boardman scriveva che “una spedizione Bonington, per un alpinista, è l’ultima possibilità di gustare il sapore dell’Impero britannico, del Raj”. Ma poi, oltrepassato il minuscolo borgo di Caldbeck, quella di Chris Bonington è una abitazione come tante. Muri un po’ scrostati, un cane e qualche gatto, il confortevole soqquadro di una casa di campagna in Inghilterra. L’organizzatore di esperienze imperiali è lì, sulla porta. Che roba, l’eroe ha perfino un po’ di pancia…

Nato a Londra cinquant’anni or sono, Chris Bonington scopre la montagna all’inizio degli anni Cinquanta. Prima le colline di Wicklow, nei pressi della casa del nonno, a Dublino. Poi un’esperienza avventurosa sullo Snowdon innevato, nel cuore delle montagne del Galles.

L’alpinismo vero e proprio, per Chris come per molti altri inglesi, inizia sulle Harrison’s Rocks, alle porte di Londra, per poi farsi serio sulle pareti del Galles, tra Llanberis e Cloggy. “Per noi le pareti scure di Cloggy incutevano allora lo stesso timore dell’Eiger” scriverà Bonington “ma lì salimmo i nostri primi Very Severe”.

Nel febbraio del 1953, a Glencoe, Bonington si imbatte in “un tipo dall’aria selvaggia, dalle guance incavate, dallo sguardo perso nell’infinito” E’ Hamish MacInnes, ed è l’inizio di una lunga amicizia. Pochi giorni dopo, la prima invernale del Raven’s Gully, da parte di Bonington e MacInnes, è già un’impresa di rilievo. Quattro anni più tardi, sempre insieme a Hamish, Bonington conosce le Alpi. Cosa di più tipico, che non questi dieci giorni, del “nuovo atteggiamento senza soggezione” descritto da Shipton?

Da neofita assoluto, Chris inizia con un tentativo alla parete Nord dell’Eiger, prosegue con un lungo assedio alla base dello Sperone Walker, conclude con una più abbordabile via nuova all’Aiguille du Tacul. “Insomma, un’introduzione poco convenzionale alle Alpi”, scriverà con un bel po’ di understatement qualche anno dopo. Dodici mesi più tardi, insieme a Don Whillans e Paul Ross, Bonington e MacInnes compiono la quinta ripetizione del Pilier Bonatti del Dru.

Gli anni successivi, oltre a salite di tutto rispetto sulle Alpi (una delle prime ripetizioni della Hasse-Brandler alla Cima Grande, il Pilone Centrale del Bianco, la Nord classica dell’Eiger, la direttissima dello stesso Eiger, dove Chris opta però per un ruolo di supporto) vedono le prime puntate di Bonington fuori Europa.

Nel 1960 è con la spedizione di Jimmy Roberts all’Annapurna II. Il 15 maggio arriva in vetta, 7937 metri, insieme a Richard Grant e allo sherpa Ang Nyima. L’anno dopo è la volta del Nuptse, dove Chris raggiunge i 7861 metri della cima il 17 maggio, con tre compagni, il giorno dopo la prima salita compiuta da Dennis Davis e dallo sherpa Tachei.

All’inizio di gennaio del 1963, dopo quasi due mesi di sforzi, Bonington e Whillans sono in vetta alla Torre Centrale del Paine, nella Patagonia cilena. Prima di partire, però, Bonington ha dovuto fare una scelta. Non facile, per un ex-ufficiale di carriera che con notevoli sforzi si era scovato un mestiere nella vita civile. Da questo momento l’ex-venditore di margarina Chris Bonington è un alpinista a tempo pieno.

Gli anni Sessanta sono pieni di articoli e libri, di réportage e di avventure in tutto il mondo, dalla valle di Hunza al Nilo Azzurro e ai vulcani più selvaggi dell’Ecuador. Tra le ascensioni nelle Alpi spicca il Pilastro di destra del Brouillard, nel massiccio del Bianco. In Gran Bretagna, lo straordinario obelisco roccioso dell’Old Man of Hoy. Nel 1970, quando il Nepal riapre le porte agli alpinisti, Chris Bonington è pronto.

La salita della parete Sud dell’Annapurna impone gli alpinisti inglesi di punta all’attenzione del mondo, e propone un nuovo modo di affrontare le grandi muraglie himalayane. Dopo l’Annapurna viene la parete Sud-ovest dell’Everest, ma solo nella stagione post-monsonica del 1975 Dougal Haston e Doug Scott mettono la parola fine a quattro anni di difficili tentativi.

Seguono il K2 (un tentativo di via nuova, nel 1978), il Kongur (prima salita assoluta, 1981), ancora un tentativo all’Everest per una via nuova dal versante tibetano nell’estate del 1982. Ma Bonington non è solo un organizzatore, un capo-spedizione stile Desio, Herrligkoffer o Dyrenfurth. Arrampica, e arrampica sul duro.

Nel 1973, in stile alpino, compie la prima salita del Brammah, nell’Himalaya indiano. Nel 1974, con gli stessi metodi, sale il Changabang. Sull’elegantissimo Shivling, 6543 metri, nel luglio del 1983 va ancora in cordata da due, insieme a John Fotheringham, ad aprire una lunga via nuova.

La prima domanda è dura da fare. Chris Bonington, cioè l’alpinismo himalayano di punta. Chris Bonington, ovvero le pareti più dure del pianeta – e un caro amico lasciato su ciascuna di esse. E’ una roulette russa, questo alpinismo, o che cosa? Per mia fortuna, è Chris a toccare per primo l’argomento.

Immagino che lei voglia sapere dei morti, di quelle spedizioni…

Anche di quello, sì.

Allora le dirò che sono prima di tutto sereno. Davvero. Mick Burke, Nick Estcourt, Ian Clough, Pete Boardman e Joe Tasker erano alpinisti preparati, non gente che ho mandato allo sbaraglio. Sapevano quello che facevano, e sapevano farlo.

Anche Tony Tighe?

Forse lui un po’ meno. Però quell’incidente, durante la spedizione del 1972 alla parete Sud-ovest dell’Everest, poteva succedere anche in una spedizione tradizionale. Come quello che ha ucciso Ian Clough, all’Annapurna. Una scarica di seracchi, a montagna già salita. Quante volte succede, nelle spedizioni che ripetono le vie normali?

Lo stesso vale per Mick Burke, suppongo.

Direi di sì. Era a mezz’ora dalla vetta dell’Everest con il tempo che stava cambiando, e ha voluto andare in vetta. Quale alpinista non avrebbe fatto così? Poteva succedere a lei, a me, magari al Monte Bianco. L’alpinismo è fatto di rischio calcolato, anche in Himalaya.

Dove il rischio, però, è molto maggiore.

Sì, non c’è nessun dubbio. La scala delle montagne è infinitamente maggiore, e così quella del maltempo. Nelle Alpi, con l’attrezzatura di oggi, puoi aspettare che migliori, poi magari farti portar giù dall’elicottero. In Himalaya no. E confesso che sarei molto triste se questo potesse accadere un giorno.

E lo stesso vale per le seraccate e i pendii di neve?

Sì, certamente sì. Al K2, quel pendio ci sembrava ragionevolmente sicuro: un rischio, ma un rischio accettabile. Siamo passati tutti. Invece si è staccato, e Nick Estcourt è stato travolto. Qualcosa del genere deve essere successo all’Everest l’anno scorso. La verità non la sapremo mai. Però Pete Boardman e Joe Tasker erano alpinisti estremamente prudenti.

Insomma, la vera colpevole è la montagna?

Io sono convinto che ci sia un elemento formativo, di sfida, nell’accettare un rischio calcolato. Ripeto, calcolato. L’Himalaya è, e resterà, lo spazio per un’avventura vera, magari facile, ma sempre avventura. Vale anche per i trekking fuori dalle zone più battute.

Qualcuno ha proposto un paragone con le Alpi negli anni Trenta. Secondo lei ha senso?

Forse sì, ma solo in parte. Allora c’era una concezione molto avanzata nell’individuare i problemi, e c’era il coraggio per risolverli. Però non c’era il materiale per rendere certe salite sicure. In Himalaya ci potranno essere ancora progressi dei materiali, ci saranno senz’altro. Però la sproporzione tra la montagna e l’uomo resterà sempre schiacciante.

Lei non crede, allora, che il rischio negli ultimi anni sia aumentato?

Certamente no. Sarebbe interessante avere delle statistiche sugli incidenti, e su quelli mortali in particolare. Io sono convinto che nelle spedizioni pesanti ne succedano almeno altrettanti che in quelle leggere. E che il maggior numero di incidenti tra gli alpinisti di punta sia dovuto semplicemente alla maggior frequenza con cui si va in Himalaya oggi. Una volta, la spedizione su una grande montagna era l’esperienza di una vita. Oggi c’è chi parte per l’Asia due, tre volte l’anno. Come meravigliarsi che gli incidenti siano più numerosi?

E per il futuro, Chris Bonington?

Credo, intanto, che ci saranno meno spedizioni pesanti. Costano troppo, è difficile trovare gli sponsor. Potranno farle in pochi, a parte gli alpinisti dell’Est. Poi ci saranno molte spedizioni in stile alpino. Ma anche qui, bisogna capirsi…

In che senso?

Nel senso che ne parlano in molti, ma poi lo fanno in pochi. Se io vado in una o due cordate, non attrezzo la via, salgo e poi ridiscendo, questo è stile alpino. Ma anche le spedizioni leggere, almeno in parte, attrezzano la via, e questo non è stile alpino. Niente di male, però bisogna dirlo chiaramente. Anche noi all’Annapurna, in fondo…

… non eravate una spedizione pesante?

Assolutamente no, giudichi lei. Eravamo in otto, con sei sherpa d’alta quota, tutto qui. C’erano le corde fisse, sì. Ma era il terreno quasi verticale a imporlo.

Però quella spedizione ha segnato davvero una svolta, per l’alpinismo himalayano.

Non solo quella spedizione! Il Nepal era stato chiuso per anni, e in quel periodo un’intera generazione di alpinisti si era profondamente evoluta.

In che senso?

Pensavamo a come trasferire in Himalaya l’evoluzione che c’era stata sulle Alpi, e non solo.

Sta parlando di Yosemite?

Sì esatto. Quello che aveva le idee più chiare di tutti era John Harlin. Lui è caduto all’Eiger nel 1966, però sapeva bene che cosa voleva. Voleva salire i Big Walls, non solo sulle Alpi, utilizzando delle tecniche d’assedio. L’idea della Sud dell’Annapurna, per me, è arrivata da lì.

Un’idea importante, senza dubbio… e poi c’è stato l’Everest. Che cosa significa quella montagna per Chris Bonington?

Cinque spedizioni, molti anni della mia vita, una grande soddisfazione. Ma anche quattro amici che non sono tornati a casa.

Ma per voi alpinisti britannici, quella montagna è stregata? Perché girate sempre intorno all’Everest?

Non è una fissazione, è la storia. E poi, l’Everest è speciale per tutti gli alpinisti, non solo per gli inglesi. Il K2 è una magnifica montagna, molto più bella dell’Everest, molto più dura. Ma è il secondo, tragicamente il secondo.

Per lei o per gli sponsor?

Per tutti e due. Non si può convincere uno sponsor che la seconda montagna del mondo è molto più interessante della prima, si rischia di essere cacciati a pedate. Ma è una considerazione che vale anche per noi. L’alpinismo è competizione con sé stessi, e la prima montagna del mondo è speciale per forza.

Capisco. Ma torniamo al discorso sul futuro.

Beh, l’Himalaya diventerà sempre più simile alle Alpi – scala a parte. L’esempio di spedizione del futuro, secondo me, è quella per cui sono partiti da poco Doug Scott, Don Whillans e Jean Afanassieff. Prima il Lobsang Spire, una guglia nella zona di Trango, poi una via nuova al Broad Peak, infine il K2.

E Chris Bonington continuerà invece a proporre mega-spedizioni?

No, per ora no. Al Changabang, al Brammah, al Kongur sono stato con spedizioni leggerissime, dei piccoli gruppi di amici. Lo stesso farò quest’estate nella regione di Gangotri, dove ho in programma la cresta Sud-est dello Shivling. E comunque, al di là dei miei gusti personali, l’Everest si vende sempre meno. L’interesse dei media si allontana dalle grandissime montagne.

Nonostante Messner?

Nonostante Messner, si. Tra l’altro, qui in Gran Bretagna, Reinhold è molto meno popolare che da voi.

Tra gli alpinisti o tra la gente normale?

Beh, gli alpinisti lo conoscono, certo. Ma forse lo snobbano un poco.

Provincialismo?

Un po’ si. E’ la storia, agli inglesi piace stare per conto loro. Poi pesa anche il fatto che le spedizioni in stile alpino, gente come Tillman o Shipton, le faceva già cinquant’anni or sono.

E la gente normale?

Conosce di più gli alpinisti britannici.

Cioè Chris Bonington?

Sì, ovviamente. Ma anche Doug Scott, John Hunt e Edmund Hillary. In Scozia, non c’è nessuno che non conosca Hamish MacInnes.

E gli arrampicatori? Gente come Pete Livesey, Ron Fawcett e via dicendo?

No, loro li conoscono in pochi. Sono delle star tra gli specialisti, tra i bene informati. I valori tra gli arrampicatori di punta cambiano in fretta, e le classifiche pure. Per la gente normale è troppo complicato.

Però Don Whillans e Joe Brown, due arrampicatori puri, sono diventati famosi.

È vero, ma non con l’arrampicata. Quando avevo 17 anni, loro facevano vie di due gradi più difficili di tutte quelle fatte prima di loro. Eppure Joe è diventato famoso per il Kangchenjunga, non per il Cenotaph Corner. E Don con il Masherbrum e il Pilone del Frêney, poi con l’Annapurna. Sull’arrampicata pura non si costruiscono dei miti.

E questo spiega il mito Messner, secondo lei?

Certamente. Reinhold ha avuto, nei confronti dell’alpinismo in Dolomiti, lo stesso ruolo di Don e Joe nei confronti dell’arrampicata in Inghilterra quindici anni prima. Però è diventato famoso solo dopo, con il Nanga Parbat, con i suoi primi “ottomila”.

E poi ha continuato facendo salite facili, come dice qualcuno?

No, il primo Nanga Parbat e il Manaslu sono stati molto duri. Ma anche dopo, ha fatto cose di prim’ordine, dal Gasherbrum con Peter Habeler, al Nanga Parbat da solo.

Oggi c’è gente che fa cose molto più dure di quelle che fa Messner, oppure no?

Più dure sì, molto più dure non direi. Comunque lui ha fatto cose che anche altri possono fare, però le ha fatte per primo. E’ la sua concezione, che è avanti agli altri, e di un bel po’. Gli altri cercano di essere carismatici. Reinhold no, lui è carismatico.

Parlavamo di arrampicatori e alpinisti. Negli anni Cinquanta, quando lei e i suoi amici avete conosciuto le Alpi, a quale categoria appartenevate?

Eravamo sostanzialmente degli arrampicatori su roccia. Però conoscevamo bene la Scozia, il ghiaccio e la neve, il misto. Quello che all’inizio mi sembrava terrificante era la scala dei problemi. Quanti Cloggy ci vogliono, uno sopra l’altro, per fare la Nord dell’Eiger? Eravamo impressionati.

Tanto impressionati non sembravate proprio…

C’era un’enorme voglia di mettersi alla prova, di riguadagnare il terreno perduto. In pochi ci prendevano sul serio, e anche questo ha pesato. Così, nel 1954, Don e Joe hanno ripetuto la Ovest del Dru, la via dei Francesi. Credo che fosse una delle loro primissime salite sulle Alpi, e a Chamonix la cosa ha fatto scalpore. Lo stesso è successo per me – Hamish e Don avevano già un bel po’ di esperienza alpina – sul Pilastro Bonatti del Dru, e sulla Ovest delle Petites Jorasses, qualche giorno dopo.

Insomma, vi siete buttati a capofitto nella competizione.

Non esageriamo. Certo, la competizione c’era, ma noi non ce n’eravamo accorti.

Non mi verrà a dire che eravate ingenui, proprio voi…

E invece un po’ lo eravamo. Pensi che volevamo fare il Pilone Centrale, siamo arrivati a Chamonix, e siamo andati dritti dritti da Pierre Julien, per chiedere informazioni. Gli abbiamo chiesto se voleva venire con noi. Lui ha detto “no, no, grazie, non posso”. Poi ha chiamato Desmaison, e sono partiti al galoppo.

Però, una volta in ballo, avete ballato anche voi.

Certo, ma che dovevamo fare? Anche da noi la competizione è sempre esistita. Inglesi contro scozzesi, i gallesi contro tutti. Nelle Alpi, ci è bastato capire le regole del gioco.

Mi può dire cosa ha in mente per il futuro?

Tra un mese parto per Gangotri e lo Shivling. Poi mi piacerebbe mettere mano su uno degli ultimi problemi himalayani.

Per esempio?

Di cose da fare ne restano molte. C’è la parete Est dell’Everest, quella tentata dagli americani. C’è la Nord-est del Lhotse. Ci sono i pilastri del Nanga Parbat, e molte altre pareti ancora.

Vuole fare solo spedizioni, insomma?

No davvero. In questo momento quello che mi interessa davvero è migliorare un po’ in arrampicata. I ragazzi di oggi fanno in libera delle cose incredibili…

E lei?

Diciamo che me la cavo, anche se non ho più vent’anni. Riesco a passare da primo sull’E2, più o meno il 6a della scala francese. Certo, mi devo allenare molto, ma ne vale la pena. Non c’è solo la grande avventura himalayana, per mettersi alla prova.

Intervista realizzata a Caldbeck (UK) nel 1983, e pubblicata su “Momenti di alpinismo” 1984 e sulle due edizioni (1988 e 2017) dei miei “Incontri ad alta quota” (Corbaccio)

Quando lo incontro a casa sua, tra le colline del Lake District, Chris Bonington è un alpinista sulla cresta dell’onda, al quale la notorietà internazionale porta ogni anno degli inviti a partecipare ad avventure molto diverse tra loro.Nel 1983, prima dell’elegantissimo Shivling, Chris ha salito il remoto Mount Vinson, in Antartide, insieme al miliardario americano Dick Bass che vuol completare la collezione delle Seven Summits, le cime più alte dei sette continenti.

Due anni dopo è un norvegese, Odd Eliassen, a invitare Bonington a tentare la via normale dell’Everest. E il signore delle grandi pareti selvagge scopre di essere felice quando raggiunge gli 8848 metri della cima più alta e famosa della Terra seguendo la frequentata via del Colle Sud.

Seguono altre spedizioni su cime selvagge e sconosciute come il Karun Koh, in Pakistan, il Panch Chuli II in India e il Menlungtse in Nepal. Ma anche difficili arrampicate sulle pareti di casa. Su Cruel Sister, una via della falesia di Pavey Ark, riesce per la prima volta a salire da capocordata una via di E3. Sulle Dolomiti, più conosciute da chi legge, sale il Diedro Aste della Brenta Alta.

Poi, anche se il livello tecnico si abbassa inevitabilmente negli anni, restano elevati sia il numero delle spedizioni organizzate da Bonington, sia la sua notorietà. Nel 1996 ottiene il titolo di baronetto, nel 2010 Sir Chris diventa anche Commander of the Royal Victorian Order, un altro riconoscimento molto apprezzato dai britannici.

Nell’estate del 2014, dopo mezzo secolo di matrimonio, muore Wendy, l’amatissima moglie di Chris. Negli stessi giorni scompare anche l’amico alpinista Ian McNaught-Davis, un altro dei protagonisti dell’alpinismo britannico del dopoguerra. Un anno più tardi, l’ottantunenne Chris Bonington si risposa con Loreto, la vedova dell’amico. Indossa una giacca in stile indiano color bordeaux, sorride sereno agli amici. Intorno alla coppia sono i figli di entrambi, e ben otto nipoti. La vita, come in montagna, va avanti.

Commenti recenti